幕末維新史探訪2024(17)島津斉彬と幕末政治-日本近代化の基礎を築いた巨星①

島津斉彬

傑出した存在、島津斉彬の凄さ

幕末期には、おおよそ260ほどの藩が存在し、そのトップに大名が据わっていた。江戸時代を通じれば、その何倍もの大名がいたことになるが、歴史に名を残して、今なお語り継がれている存在となると、極端に少数になってしまう。その中でも、ずば抜けた存在こそ、薩摩藩第11代藩主の島津斉彬なのだ。

斉彬の聡明・英邁さが広く流布していた証拠をお目にかけよう。世子時代の近臣である山口定救(さだすけ)の記録「覚えの為書き留め置く也他言無用の事」によると、「文政12年(1829)、公(斉彬)が20歳の時、江戸城内では、幕府の役人や登城の諸侯が、兵庫頭殿(斉彬)は大名にしておくには惜しい人だ。公を小身の大名にして幕府の老中にして、幕政を担当させたい」と語り合っていた。山口は、誠に名誉な事で感激のあまり、胸が一杯になったと述懐している。そして、藩主になると「三百諸侯英才随一」と喧伝されたのだ。

また、安政5年(1858)3月、オランダ人医務官ポンペは長崎海軍伝習所時代の勝海舟らと鹿児島を訪問し、斉彬に面会した。「恐らく、侯(斉彬)は、日本でもっとも重要な人物であった。その将軍に及ぼす影響力からいっても、また自己の実力をもってしても、またその指導力からいっても、日本の革新的存在と見られていた」(「ポンペ日本滞在見聞記」)と、斉彬を極めて高く評価した。

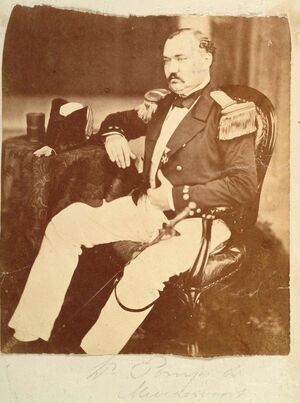

ヨハネス・ポンペ・ファン・メーデルフォールト

さらに、ポンペは「この藩は、国運隆盛となるものを増進し、また自力で技術研究に専念する名君(斉彬)のもとにおいて、燦然たる彼岸に到達するであろうこと、また情勢が変って政治的安定が得られた場合、ヨーロッパ人といっそう自由に交流できるようになれば、この藩はまもなく日本全国のうちで最も繁栄し、またもっとも強力な藩になることは間違いないということである。この予言はすでに実現しつつある」と述べる。斉彬の下で、薩摩藩が殖産興業・富国強兵化を果たし、国際化に成功して日本で最も繁栄した藩になると予言している。

今回は、政治家、行政家、軍事指導者、経済家、企業家、教育者、科学者として、いずれの分野においても一流の位置を占める島津斉彬の生涯と、その存在が多大な影響を与えた幕末政治史を7回にわたって紐解いていこう。

斉彬の生い立ちと重豪の存在

文化6年(1809)9月28日、10代藩主の島津斉興の嫡男として、斉彬は江戸の芝藩邸で生まれ、幼名は邦丸と称した。文政4年(1821)、13歳で元服し、又三郎忠方と改名した。同7年(1824)、16歳で従四位下・侍従に推叙され、11代将軍徳川家斉から「斉」の一字を賜って、斉彬と改名したのだ。

島津斉興 ジェネスト, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons

母は鳥取藩主池田治道の娘弥姫(いよひめ、周子・賢章院)であり、弥姫の生母(斉彬の祖母)は仙台藩主伊達重村の娘生姫である。つまり、斉彬は独眼竜・政宗の末裔にあたる。弥姫は非常に教育熱心で乳母を置かず、一切の養育を自分自身で行っており、当時としては極めて珍しいケースである。

斉彬が6、7歳になると、将来は薩摩藩という大藩の藩主になる身として、厳しく教育を施された。漢籍の素読はもちろんのこと、書や絵画、そして和歌などを、弥姫自ら教えるという熱心さであった。斉彬の物事に対する冷静な判断力、人々に対する深い思いやり、出身藩や身分に関係なく人材を登用・育成した度量の深さなどは、母弥姫の教育に起因するところも多いのではなかろうか。なお、弥姫は文政7年に34歳の若さで亡くなっている。

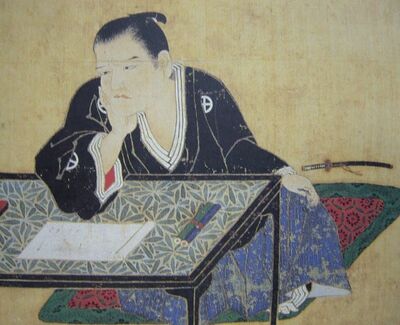

ところで、斉彬に大きな影響を与えた曾祖父であり8代藩主の重豪を紹介しておこう。娘の茂姫(広大院)が11代将軍家斉の御台所(正室)となる僥倖を得て、「高輪下馬将軍」と称されるほどの権勢を振るった。その重豪は、斉彬を殊の外に可愛がった。

島津重豪

島津斉興と調所広郷

重豪の隠居後、9代藩主斉宣(斉彬の祖父)は樺山主税・秩父太郎らを抜擢し、藩政改革にまい進した。その改革は、重豪の政策を否定するものであったので、文化朋党事件(近思録崩れ)を引き起こした。

島津斉宣 ジェネスト, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons

この事件は、斉宣による改革に激怒した重豪が、文化5年(1808)に樺山らを切腹させ、翌6年6月に斉宣を隠居に追い込み、孫に当たる斉興(19歳)を10代藩主に擁立したお家騒動である。これは、斉彬誕生の3ケ月前の事件であった。重豪は斉興の後見役として、藩政を補佐した。

これ以降、重豪も斉宣同様に、やはり倹約を命じたものの、さらに経済状況は悪化して、負債は増加を続けた。そして、文政12年(1829)の負債額は500万両に上った。これは、薩摩藩の年間収入の約35倍にもあたる額であり、返済は到底不可能と思われるレベルであった。

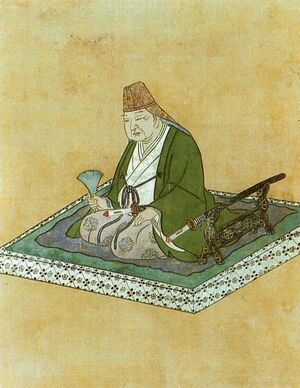

ここで、重豪は調所広郷の登用に踏み切る。調所は城下士最下級の御小姓与の出身であり、茶道坊主・御小納戸など歴任し、琉球口貿易を担当して利益増大に貢献した。そのため、文政11年(1828)に重豪は調所を財政改革主任に大抜擢した。調所は大坂商人を巧みに説得し、資金調達に成功し、重豪没後も斉興に厚く信頼されて改革を続行したのだ。

調所広郷

調所は黒糖・薬用植物など特産品の品質向上・販売方法を改善し、琉球での貿易およびそれを隠れみのとした抜け荷の拡大に成功した。さらに、無謀とも言える500万両に達した負債の250年賦・無利子返済を大坂商人に強要するなど、多角的な手段を次々に実行にうつして、藩財政の復興を計った。

その大成功によって、薩摩藩は債務国から豊かな債権国に変身した。弘化元年(1844)、重豪が命じた50万両の備蓄も達成し、天保9年(1838)には、調所は異数の昇進を遂げて家老に抜擢され、藩政全般に関与したのだ。

次回は、アヘン戦争による日本への衝撃および風雲急を告げる海外情勢と琉球問題について概観し、斉彬の対外政略とはどのようなものであったのか、その実相を詳しく見ていこう。

「蘭癖大名」の代表とされ、ローマ字を書き、中国語とオランダ語を多少なりとも理解できたというから驚きである。重豪の蘭学に対する造詣の深さが、斉彬の世界観の形成に多大な影響を与えたことは間違いなかろう。一方で、将軍岳父としての権勢を誇り、かつ儀礼を尽くし、また開明的政策を次々と打ち出したため、重豪時代には莫大な支出を余儀なくされた。こうして、薩摩藩の財政は一層、危機的な状況に陥ったのだ。

コメント