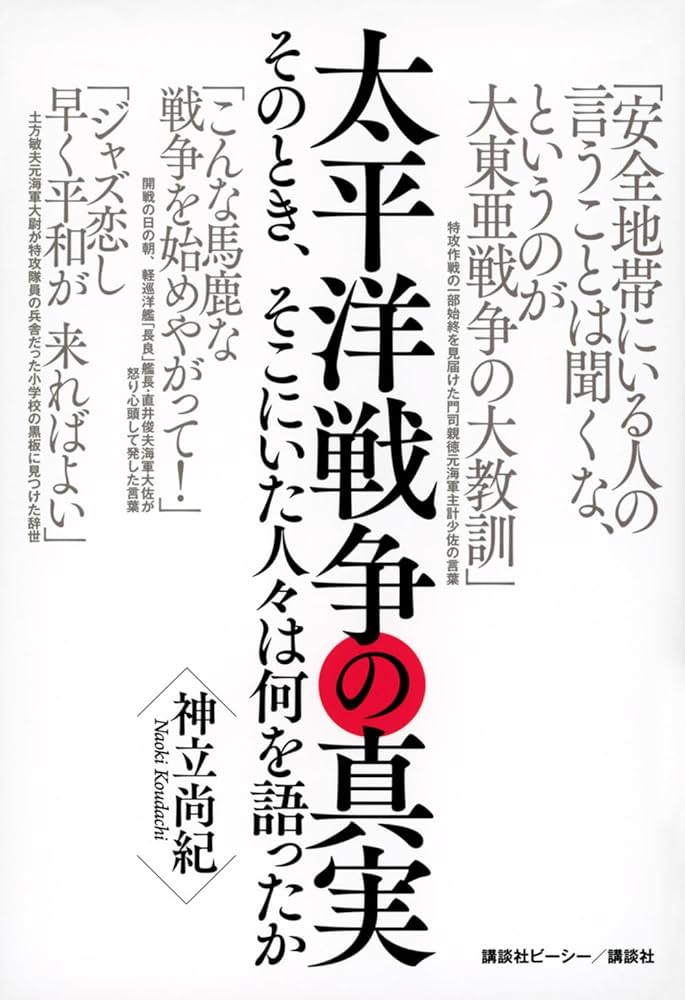

私が2023年7月、上梓した『太平洋戦争の真実 そのとき、そこにいた人は何を語ったか』(講談社ビーシー/講談社)は、これまで約30年、500名以上におよぶ戦争体験者や遺族をインタビューしてきたなかで、特に印象に残っている25の言葉を拾い集め、その言葉にまつわるエピソードを書き記した1冊である。日本人が体験した未曽有の戦争の時代をくぐり抜けた彼ら、彼女たちはなにを語ったか。今回はページ数の都合で本編に収載できなかったエピソードを紹介する。

特攻を最初に命じた大西瀧治郎

爆弾を搭載した飛行機で敵艦に体当たりする「神風特別攻撃隊」(特攻隊)の編成を最初に命じた大西瀧治郎中将は、終戦間際には軍令部次長として最後の最後まで講和に反対、「あと二千万人の特攻隊を出せば必ず勝てる」と、徹底抗戦を叫んだ。

映画『日本のいちばん長い日』でも、1967年の岡本喜八監督版(二本柳寛)、2015年の原田眞人監督版(嵐芳三郎)ともに、大西は終戦工作を妨害するイカれたキャラクターとして描かれている。

日本海軍航空の草分けだった大西瀧治郎中将

日本海軍航空の草分けだった大西瀧治郎中将

しかし、副官であった門司親徳・元主計少佐(1917-2008)が身近に接した大西は、けっして非情な冷血漢でも、狂気の提督でもなかった。いや、むしろ抗戦論者とは正反対の冷静な目を持ち、人間味あふれる、いや、むしろ人情が表に出すぎるぐらいの人、という印象のほうが強いという。

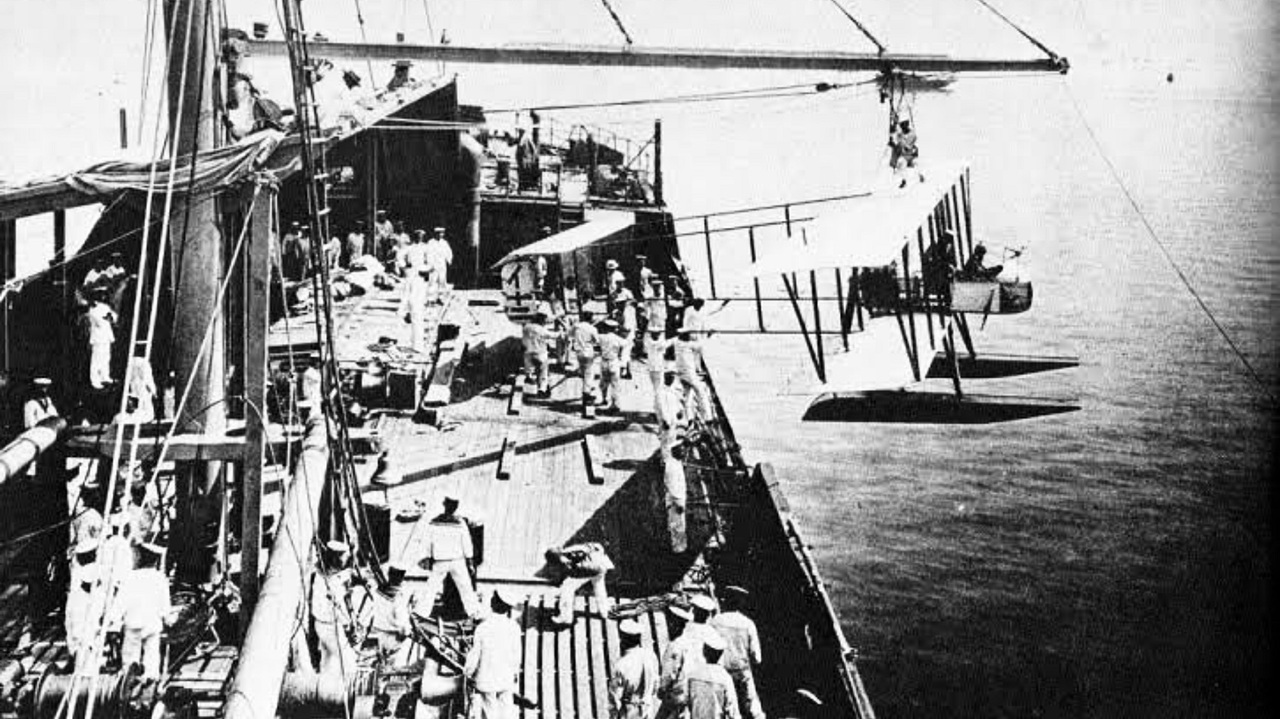

大西瀧治郎は、明治24年(1891)6月2日、兵庫県氷上郡の生まれ。大正4(1915)年、中尉進級と同時に日本初の水上機母艦「若宮」乗組兼航空術研究委員となり、飛行機乗りへの道を歩む。時あたかも第一次世界大戦の最中で、飛行機がこれから急速な進歩をとげ、有効な兵器となってゆこうとする、海軍航空の黎明期だった。

大正6年7月、日本初の水上機母艦「若宮」に収容される「モ式イ号水上機」。この艦に大西も乗組んだ

大正6年7月、日本初の水上機母艦「若宮」に収容される「モ式イ号水上機」。この艦に大西も乗組んだ

大正7年から9年にかけてイギリス、フランスに出張し、ここでは飛行船の操縦術も習得し、日本で初めての飛行船を購入して帰国。その後、横須賀海軍航空隊や霞ヶ浦海軍航空隊の教官、航空本部教育部部員などを歴任した。

昭和9年には横須賀海軍航空隊副長兼教頭となり、予科練習生の教育にあたる。昭和11年には航空本部教育部長に転じ、海軍上層部に対し、「戦艦主体論から航空主体論に移るべき」との建言をした。海軍のマークの「錨」を「プロペラ」に変えて航空兵力を拡充しろとまで主張したと伝えられるが、これは、「大口径の砲を搭載した戦艦が海戦の勝敗を決する」という、海軍伝統の「大艦巨砲主義」を真っ向から否定するもので、海軍部内で強い反発を受けた。

日米開戦は反対または慎重の姿勢

翌12年、支那事変が始まると、教育部長として視察に来た身で、南京爆撃の九六式陸上攻撃機に搭乗して出撃したという話もある。その後、中国大陸漢口基地の第二連合航空隊司令官として、重慶、成都など奥地への空襲を指揮。出撃のときはしばしば陸攻、それも指揮官機ではなく、敵戦闘機の邀撃(ようげき)を受ければ真っ先に狙われやすい編隊最後尾の飛行機に同乗した。

大西瀧治郎と妻・淑惠の結婚式。昭和3年。大西は当時少佐

大西瀧治郎と妻・淑惠の結婚式。昭和3年。大西は当時少佐

昭和15(1940)年夏、大西の指揮下にある第十二航空隊に新鋭戦闘機・零戦が配備されると、同年9月13日の初空戦で、敵機27機撃墜、損失ゼロという戦果を収めさせてもいる。

太平洋戦争開戦時には、台湾・高雄の第十一航空艦隊参謀長として、東南アジアにおける日本海軍航空隊の緒戦の快進撃を仕掛けた。

ただし、大西は、日米開戦には反対、ないしは慎重な立場だった。

昭和15年9月13日、零戦のデビュー戦を終え、帰還した指揮官・進藤三郎大尉。進藤の向こうに、腰に手を当てている大西瀧治郎(当時、少将。第二連合航空隊司令官)

昭和15年9月13日、零戦のデビュー戦を終え、帰還した指揮官・進藤三郎大尉。進藤の向こうに、腰に手を当てている大西瀧治郎(当時、少将。第二連合航空隊司令官)

山本五十六連合艦隊司令長官から、真珠湾攻撃についての意見を求められたとき、大西は、機密保持が難しいこと、港の水深が浅くて魚雷が使えないことの2点を挙げて反対した。その2点がクリアされ、作戦が成功したのちも、真珠湾で戦艦を壊滅させたばかりに、アメリカ国民の意思を結集してしまったのだという趣旨のことを、アメリカから交換船で帰国した中学の同窓生で実業家の徳田富二に語っている。

大西はその後、航空本部総務部長、軍需省航空兵器総局総務局長を歴任し、飛行機が戦争の主力であることを力説し続けた。その強い意思と言葉は、航空畑の海軍軍人の支持を得たが、思考の硬直化した海軍首脳を動かすまでには至らなかった。

草柳大蔵著『特攻の思想』によると、軍需省にいた頃、大西は、東京・有楽町の朝日講堂で行った「血闘の前線に応えん」と題した講演で、「美談のある戦争はいけない」という歴史観を披露している。

昭和19年10月から20年5月にかけて、第一航空艦隊司令長官だった大西瀧治郎中将の副官を務めた門司親徳主計大尉

昭和19年10月から20年5月にかけて、第一航空艦隊司令長官だった大西瀧治郎中将の副官を務めた門司親徳主計大尉

特攻は天皇の聖断を仰ぐため

「非常に勇ましい挿話がたくさんあるようなのはけっして戦いがうまくいっていないことを証明しているようなものなのである。たとえば南北朝時代、足利、北条が楠木正成に対して、事実は勝っていた場合の如きがそれである。あの場合、足利や北条のほうにはめざましい武勇伝なり、挿話なりというものはなくて、かえって楠木方に後世に伝わる数多い悲壮な武勇伝がある。

だから、勇ましい新聞種がたくさんできるということは、戦局からいってけっして喜ぶべきことではない。この大東亜戦争(太平洋戦争)でも、はじめ戦いが非常にうまくいっていたときには、個人個人を採り上げて武勇伝にするようなことは現在に比べるとずっと数は少なかった。いまはそれだけ戦いが順調でない証拠だともいえるのである。状況かくのごとくなった原因は、航空兵力が残念ながら量においてはなはだしい劣勢にあり、制空権が多くの場合、敵の手にあるからである」

――歴史と照らして現在の戦況を、じつに冷静に分析し、悲観的な見通しを率直に吐露しているのがわかる。

昭和20年2月下旬、台湾・台南神社で。左から副官・門司主計大尉、児玉誉士夫、大西瀧治郎中将

昭和20年2月下旬、台湾・台南神社で。左から副官・門司主計大尉、児玉誉士夫、大西瀧治郎中将

ではなぜ大西は自ら「統率の外道」とも評した特攻を命じたのか。これについて私は2011年、門司親徳と、大西に直接特攻を命じられた歴戦の零戦搭乗員、角田和男・元中尉の証言を軸に検証、『特攻の真意』(文春文庫/光人社NF文庫)という本を書いた。そのなかで導いた結論は、

「特攻は、敵に恐怖を与え続けて日本本土上陸を思いとどまらせると同時に、天皇に終戦の聖断を仰ぐための最終手段だった」

というものである。終戦がもし、陸海軍や政治による多数決で決まったならば、国内の「抗戦派」と「和平派」のあいだで内戦も起こりかねない状況だった。「天皇の聖断」であったからこそ、日本は整然と矛をおさめることができたのだ。大西の「徹底抗戦論」も、

昭和19年10月25日、特攻機の突入を受け炎上する米護衛空母「セント・ロー」

昭和19年10月25日、特攻機の突入を受け炎上する米護衛空母「セント・ロー」

「最後まで外に向かって戦う意志を示し続けることで敵国を和平交渉のテーブルに引き出し、かつ国内の抗戦派を抑えるための『命がけの芝居』であった」

ことを、多くの証言や資料をもとに明らかにした。

大西の心のぬくもり

大西は昭和20(1945)年8月15日、天皇が終戦を告げた「玉音放送」の翌16日未明、渋谷南平台の次長官舎で割腹して果てた。特攻で死なせた部下たちを思い、なるべく苦しんで死ぬようにと介錯を断り、自らの血の海で半日以上も悶えた壮絶な最期だった。

門司は、昭和20年5月13日、第一航空艦隊司令長官だった大西が軍令部次長に発令され帰国するとき、台湾から東京まで同行した。19日、東京での用が終わった門司が台湾に帰ろうと挨拶すると、大西は門司が乗る自動車の側まで砂利道を一緒に歩いてきて、

昭和20年5月13日、大西の帰国を前に台湾で撮影された第一航空艦隊司令部。前列中央大西瀧治郎中将、その右参謀長菊池朝三少将、後列右から2人め門司副官

昭和20年5月13日、大西の帰国を前に台湾で撮影された第一航空艦隊司令部。前列中央大西瀧治郎中将、その右参謀長菊池朝三少将、後列右から2人め門司副官

「握手をすると、みんな先に死ぬんでなあ」

ポツリと言って、車が動き出すまで、立ったまま見送ってくれたという。これまで多くの特攻隊員と握手をして送り出してきた大西の心情の一端が見てとれよう。

「これが、長官との最後の別れになりました。なぜあのとき、『かまいません』と言って長官と握手しなかったか、悔やまれてならないんです」

門司は、このときの大西の心のぬくもりを、生涯忘れることはなかった。

大西に別れを告げた門司が台湾に帰ったのは5月24日。その翌日の5月25日、東京がB-29による大空襲を受け、霞が関の官庁街から山の手にかけてが焼け野原と化した。米軍の焼夷弾は宮城にも落ち、宮殿も大宮御所も焼けた。

大西瀧治郎が軍令部次長に就任のため、東京に帰った昭和20年5月、自宅前で撮られたとされる写真。心なしか憔悴の色が見える

大西瀧治郎が軍令部次長に就任のため、東京に帰った昭和20年5月、自宅前で撮られたとされる写真。心なしか憔悴の色が見える

上落合の大西の自宅も焼失した。焼け出された妻・淑惠は防空壕で暮らし、その後、知人の家に身を寄せるが、大西は最後まで淑惠が官舎に同居することを許さなかった。大西が航空本部にいた頃から物資調達などの手足となって働いていた児玉誉士夫が、「奥さんと同居して家庭料理でも」と勧めると、大西は、

「君、家庭料理どころか、特攻隊員は家庭生活も知らずに死んでいったんだよ。614人もだ。俺と握手していったのが614人いるんだ」

と言い、目にいっぱいの涙をためたという。そして淑惠に、

「家庭料理は食えないよ。若い人に気の毒だものな」

と、念を押すように言ったという。

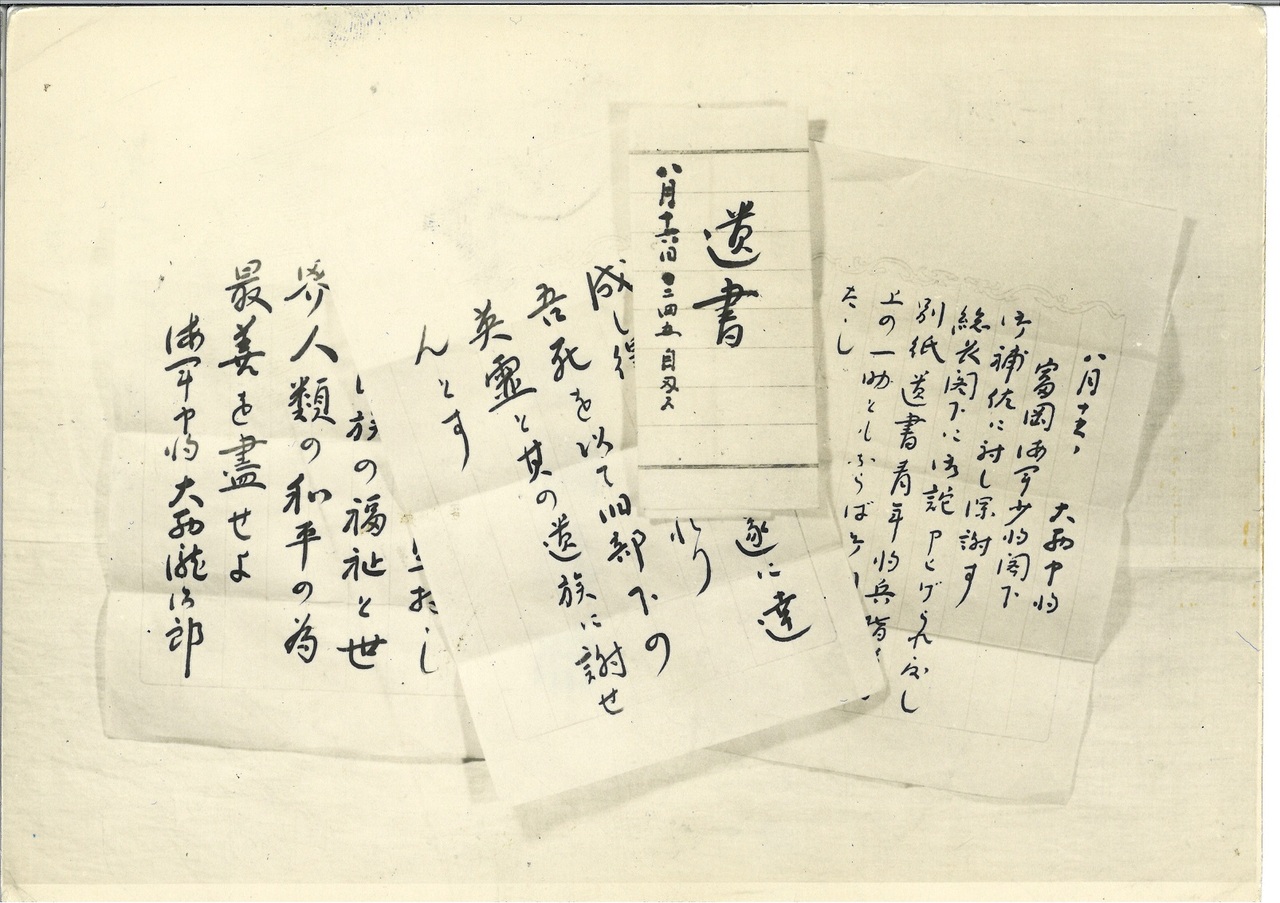

大西が遺した遺書

大西が遺した遺書には、特攻隊を指揮し、徹底抗戦を強く主張していた人物とは思えない冷静な筆致で、軽挙をいましめ、若い世代に後事を託し、世界平和を願う言葉が書かれてあった。

〈特攻隊の英霊に曰す 善く戦ひたり深謝す 最後の勝利を信じつゝ肉彈として散華せり

然れ共其の信念は遂に達成し得ざるに至れり 吾死を以て旧部下の英霊とその遺族に謝せんとす

次に一般青壮年に告ぐ 我が死にして軽挙は利敵行為なるを思ひ 聖旨に副ひ奉り自 重忍苦するの誡ともならば幸なり 隠忍するとも日本人たるの矜持を失ふ勿れ

諸子は國の寶(宝)なり 平時に處し猶ほ克く特攻精神を堅持し 日本民族の福祉と世界人類の和平の為 最善を盡せよ

海軍中将大西瀧治郎〉

大西瀧治郎、淑惠夫妻。大西が中将に昇進後の昭和18年5月以降の写真と思われる

大西瀧治郎、淑惠夫妻。大西が中将に昇進後の昭和18年5月以降の写真と思われる

そして、遺書の欄外には、軍令部第一部長・富岡定俊少将宛に、

〈八月十六日

富岡海軍少将閣下 大西中将

御補佐に対し深謝す 総長閣下にお詫び申し上げられたし 別紙遺書青年将兵指導上の一助とならばご利用ありたし

以上〉

との添え書きが細い字で書き加えられている。淑惠に宛てた遺書は、

〈瀧治郎より

淑惠殿へ

吾亡き後に處する参考として書き遺す事次乃如し

一、家系其の他家事一切は淑惠の所信に一任す 淑惠を全幅信頼するものなるを以て近親者は同人の意思を尊重するを要す

二、安逸を貪ることなく世乃為人の為につくし天寿を全くせよ

三、大西本家との親睦を保続せよ

但し必ずしも大西の家系より後継者を入るる必要なし

以上

之でよし百萬年の仮寝かな〉

と、丸みをおびたやさしい字で綴られていた。

大西瀧治郎が自決のさいに遺した遺書

大西瀧治郎が自決のさいに遺した遺書

大西の自刃は、8月17日午後4時、海軍省から遺書とともに発表された。富岡少将への添え書きどおり、「青年将兵指導上の一助」として利用されたのである。富岡は大西の遺志にしたがい、それを忠実に、しかも手回しよく実行に移したのだ。

大西自刃の記事と遺書は、8月18日の新聞に掲載された。

門司親徳が、台湾の新聞でこの遺書を読んだのも、この日のことである。

妻・淑惠の想い

昭和21年11月9日、築地本願寺で、多くの特攻戦死者を出した学徒出身の海軍飛行専修予備学生十三期生による慰霊法要が行われた。周囲はいまだ焼け野原で、築地本願寺のモダンな廟堂の壁も焦げている。寺の周囲には、機銃を構えた進駐軍のMPを乗せたジープが停まって、監視の目を光らせている。焼跡のなかでその一角だけ、ものものしい雰囲気に包まれていた。

広い本堂は、遺族、同期生で埋め尽くされた。読経が終わると、一同、溢れる涙にむせびながら、心のなかから絞り出すように声を張り上げ、「同期の桜」を歌った。

歌が終わる頃、本堂に駆け込んできた一人の小柄な婦人がいた。大西瀧治郎の妻・淑惠である。

昭和49年、東映映画「あゝ決戦航空隊」の撮影現場で、大西淑惠を演じる中村玉緒と

昭和49年、東映映画「あゝ決戦航空隊」の撮影現場で、大西淑惠を演じる中村玉緒と

淑惠は、司会者に、少し時間をいただきたいと断って、参列者の前に進み出ると、

「主人がご遺族のご子息ならびに皆さんを戦争に導いたのであります。お詫びの言葉もございません。誠に申し訳ありません」

土下座して謝罪した。淑惠の目には涙が溢れ、それが頬をつたってしたたり落ちていた。

横浜市鶴見区の總持寺に建つ大西瀧治郎、淑惠夫妻の墓(撮影/神立尚紀)

横浜市鶴見区の總持寺に建つ大西瀧治郎、淑惠夫妻の墓(撮影/神立尚紀)

突然のことに、一瞬、誰も声を発する者はいなかった。

われに返った十三期生の誰かが、

「大西中将個人の責任ではありません。国を救わんがための特攻隊であったと存じます」

と声を上げた。

「そうだそうだ!」

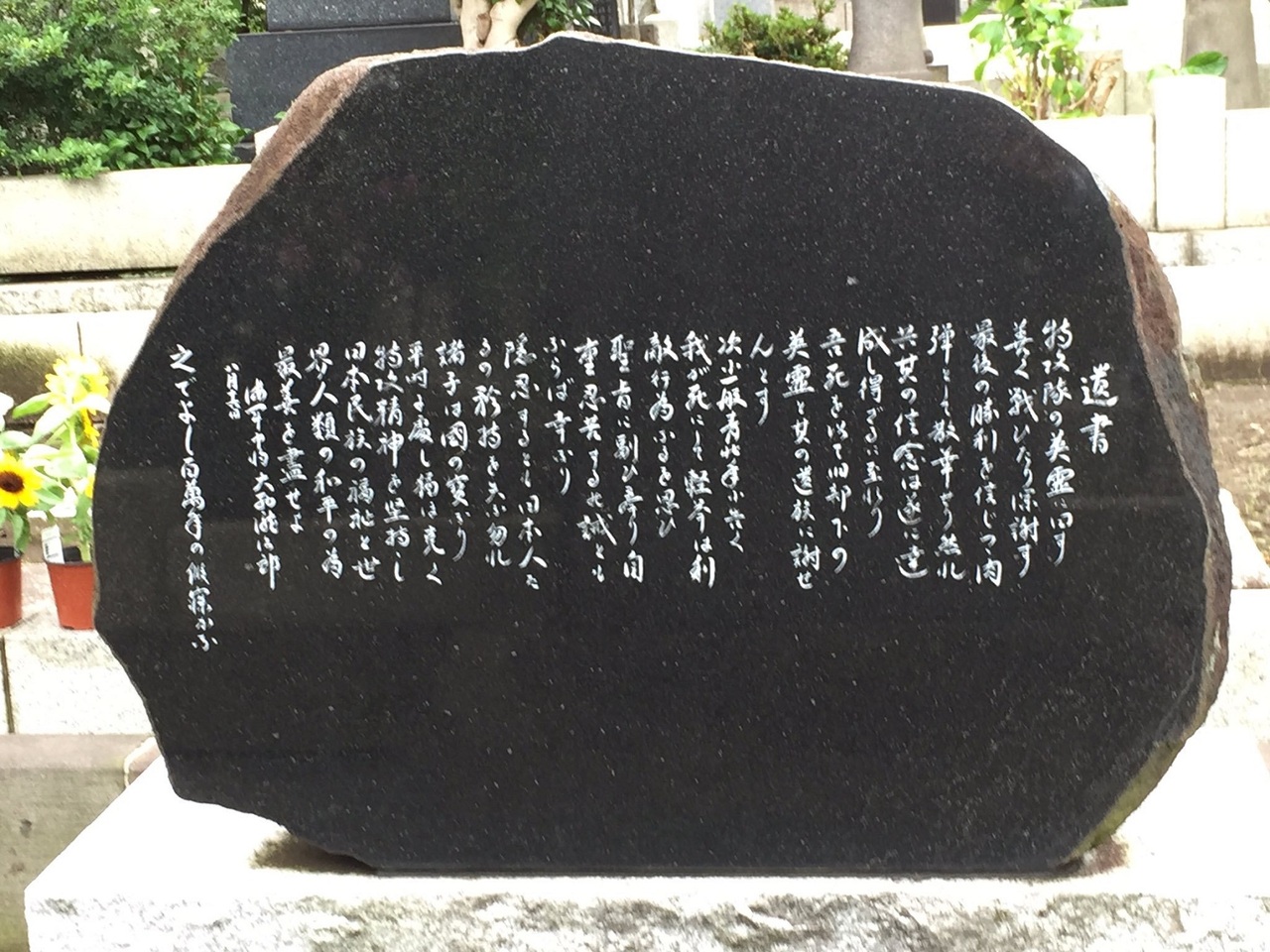

大西の墓の隣に建立された「遺書の碑」(撮影/神立尚紀)

大西の墓の隣に建立された「遺書の碑」(撮影/神立尚紀)

同調する声が上がった。十三期生に体を支えられ、淑惠はようやく立ち上がると、ふかぶかと一礼して本堂をあとにした。この日から大西淑惠の、生涯にわたる戦没者慰霊の旅が始まった。

大西淑惠の慰霊行脚については、2022年に私が寄稿した記事『終戦の翌年「戦没者慰霊法要」を行う本堂に駆け込み「土下座」した小柄な女性の「まさかの正体」』(前編)、『終戦の翌日に自刃した「特攻の父」その夫人の壮絶な慰霊行脚』(後編)をご参照いただきたい。

コメント